Laura Rozalén

Conocí a Ángel de muy pequeña y fue, por supuesto, en una manifestación. Gracias a la hermosa cualidad que tenía para tejer familia a su alrededor, él me llamaba nieta y yo a él, abuelo. Juntos, con los años, urdimos una relación afectiva y un universo íntimo con el escenario principal de su salón luminoso de la avenida San Juan, presidido por aquel busto de Lenin al que, a veces, acariciaba por la calva.

Desde pequeña me ofreció una educación sentimental plagada de ideales y ternura, de historias que yo imaginaba como en un teatro, bailando ante mis ojos. Hablaba de su pasado y de todas aquellas personas que lucharon antes que él, repasando el hilo rojo de la Historia, y yo me estremecía, me ilusionaba, me emocionaba y me sacudía ante aquellos mundos ya marchitos, para bien o para mal, que ponía ante mis ojos. Me ofreció la visión de un mundo donde todo era posible y, aún, todo estaba por hacer, y me regaló la creencia de que había que tomarlo por montera y mancharse las manos para hacerlo mejor.

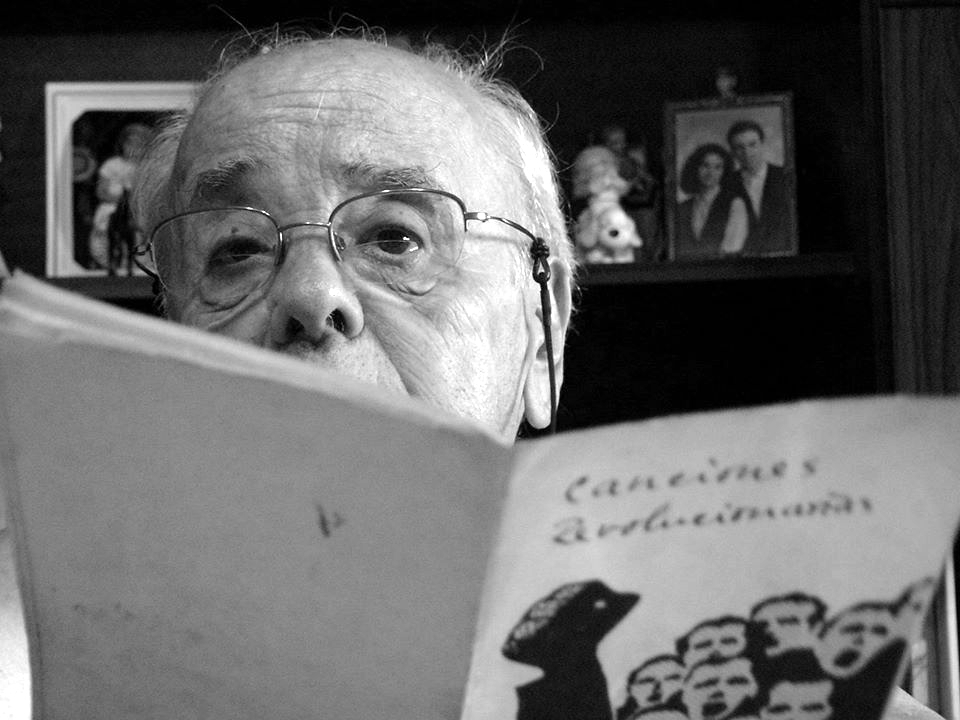

Porque, para él, la política y la vida eran una. Un enorme retrato de La Pasionaria nos miraba atentamente mientras él me leía, en una ocasión, la letra de la Internacional y me la explicaba, párrafo a párrafo, con la paciencia de alguien que educa con y desde el amor. Me decía que la parte más importante de toda la letra para él era aquella en que decía “no más deberes y derechos, ni ningún derecho sin deber”. Hablaba de cómo un buen comunista es, ante todo, una buena persona, alguien que no se puede permitir dejar de sentir, dejar de ser sensible al dolor propio y ajeno, dejar de ver la realidad que le rodea y actuar en consecuencia. Alguien que tampoco se puede permitir dejar de luchar jamás.

Pero también me regaló otros mundos imaginados, no solo el país extranjero de nuestro pasado. Me regaló la búsqueda de la inspiración perdida y la belleza del Aschenbach en Venecia. El viaje a través del tiempo y el género de Orlando. El ansia de libertad de Ana Karenina. En tapa blanda, recopiló semana tras semana una colección de literatura universal para mí porque creía que una visión más amplia del mundo era el mejor regalo que podía hacérsele a nadie. Porque creía que “a cada cual sus necesidades” pero, también, a cada cual según sus sueños.

Cuanto más tiempo pasa más pienso en todo lo que me gustaría contarle o en lo que opinaría él sobre lo que sucede. Cuanto más adulta soy, más preguntas tengo, y eso también se lo oí decir algún día. Las personas y sus obras sobreviven mientras las recordamos. El regalo que podemos hacerle para devolverle todo lo que hizo por nosotros es rescatarle del olvido, a él y a todos los que lucharon para dejarnos un mundo más justo.